「青春って、こんなにも騒がしくて、ちょっと切ないものだったっけ?」

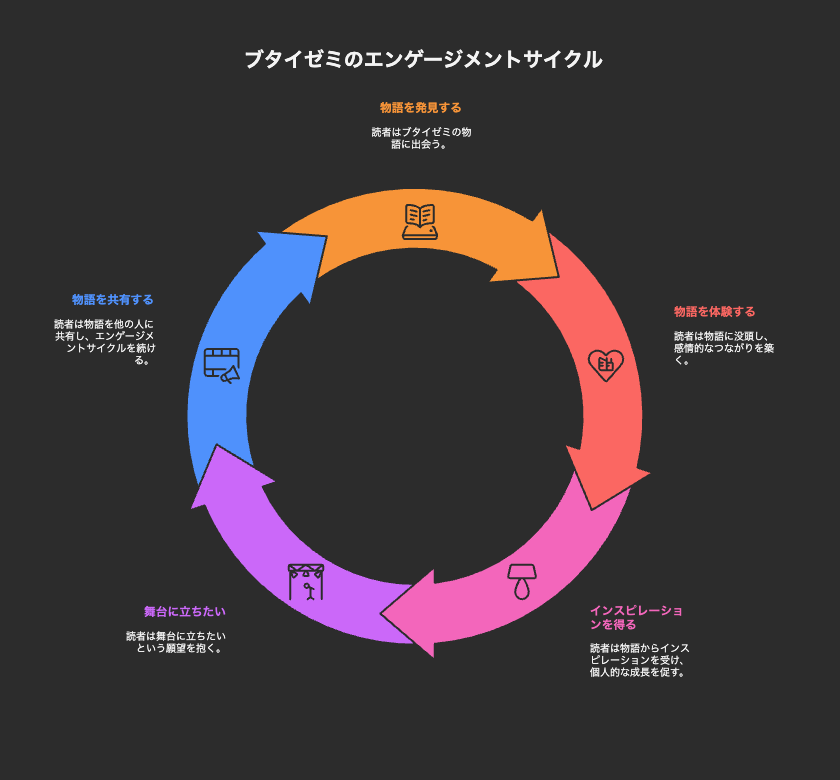

誰しもが一度は感じたことのある、“何でもない日々”の愛おしさ。『ブタイゼミ』は、そんな平凡な毎日の中に、思いがけず訪れる感情の波や、思春期特有の揺らぎを、ほのぼのと、時に大胆に描いています。

舞台は、都市から遠く離れた日本の農村。そこに転校してきた少女が、なぜか演劇部を作ろうと奔走する――。シンプルだけど妙に気になるこの設定。

都会では当たり前の“文化部”が、農村ではどこか浮いてしまう。その違和感が、逆に物語全体の軸となって、読者をぐいぐい引き込んでいくのです。

では、本作がなぜこれほど多くの人に支持されているのか?

ここからはその魅力を、あらすじ・キャラクター・作品背景・実体験を交えながら、深掘りしていきましょう。

『ブタイゼミ』の基本情報とあらすじ

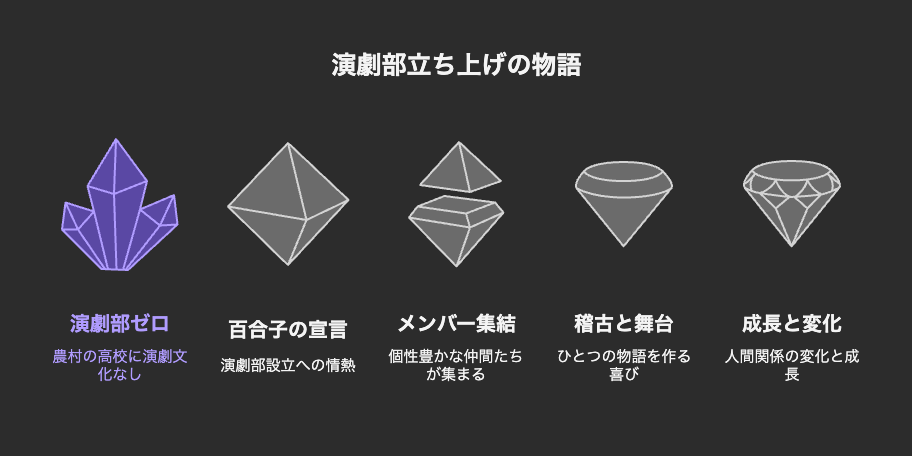

『ブタイゼミ』は、農村を舞台に、演劇部を立ち上げようと奮闘する少女と、彼女に巻き込まれていく仲間たちの物語。

都会から転校してきた主人公・百合子(ゆりこ)は、地味で目立たないけれど、“演じる”ことに人一倍情熱を持つ高校生。転校早々、「演劇部を作りたい」と宣言するも、農村の高校ではその文化がまったく根付いていない。

「演劇ってなんや?」「そんなんヒマ人の遊びやろ」

周囲の反応は冷ややか。しかし彼女は諦めない。

やがて、口うるさい生徒会長、牛の世話が日課の農家の息子、そして無口だけど演技センスが異常に高い少女など、個性豊かなメンバーが次第に集まり、少しずつ“部活らしい部活”になっていく。

最初はチグハグだった彼らが、稽古や舞台を通して“ひとつの物語”を作る喜びを知り、そこにある人間関係の変化に揺れながら、確かに成長していく――そんな等身大のドラマが、この作品の根幹にあります。

登場人物が放つ“静かな熱量”

『ブタイゼミ』が他の青春漫画と一線を画す理由の一つが、キャラクターの描き方にあります。全員が等しく“主人公”として描かれていると言ってもいいほど、それぞれに深い物語と葛藤があります。

百合子(ゆりこ)

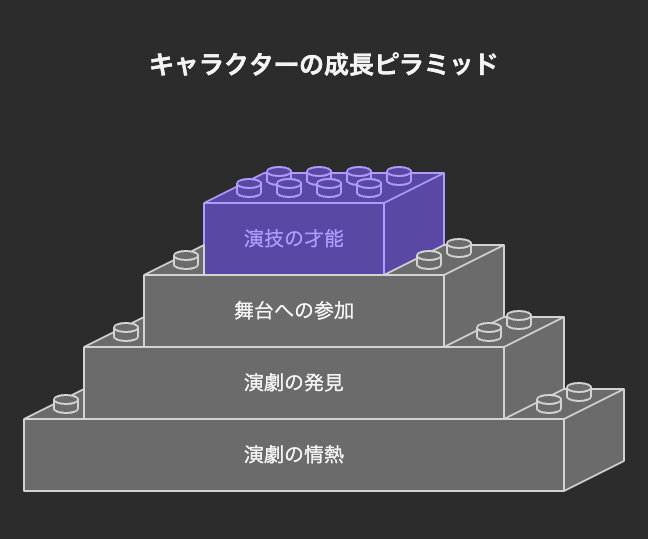

演劇への情熱を胸に、農村で演劇部を立ち上げた張本人。

口数は少ないが、舞台に上がるとまるで別人。

都会での経験から「何かを演じることで自分になれる」と信じている。

小梅(こうめ)

農家の娘で、放課後は畑の手伝いをしているお転婆少女。

最初は百合子を変人扱いしていたが、稽古を重ねるうちに演劇の面白さに目覚める。

意外にもムードメーカー的存在。

木戸(きど)

生徒会長で堅物。

当初は「非生産的」と演劇部設立に猛反対するも、なぜか自ら舞台に立つことに。

彼のツンデレぶりがファンに人気。

鶴見(つるみ)

元不登校の少女。

ほとんど喋らないが、台本を読ませると圧倒的な演技力を見せる。

過去に何かがあったらしいが、詳しい背景は徐々に明かされていく。

農村舞台×演劇という“意外性”が生むドラマ

演劇というテーマは、都会的で文化的なイメージがありますよね。

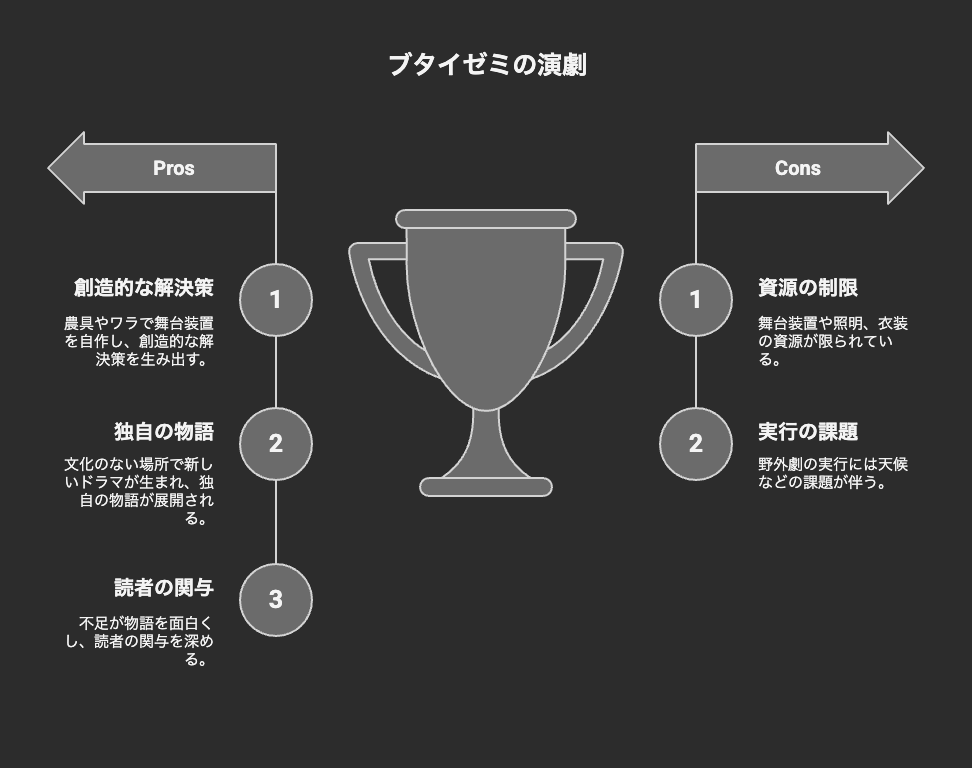

ところが『ブタイゼミ』では、あえてそれを“文化のない場所”に持ち込むことで、新しいドラマが生まれています。

例えば――

- 舞台装置がない → 農具やワラを使って自作

- 照明がない → 夕日の下で野外劇

- 衣装が揃わない → 着物のリメイクで対処

つまり、不足していることが逆に物語を面白くしている。

“足りないからこそ知恵を絞る”“不便だからこそアイデアが生まれる”。

この逆転の発想が、読者に「なるほど、面白い」と思わせるポイントなのです。

実際に読んで感じた“リアルな体温”

個人的な話ですが、私は演劇部出身です。

都会の高校で活動していたため、道具も人員も整っていて、「やろうと思えば何でもできる」環境でした。

でも、それと同時に、“自分たちでゼロから作る楽しさ”は少なかった。

『ブタイゼミ』を読んだとき、一番感動したのはまさにその部分。

「ないものをどう工夫して、舞台を完成させるか?」

そのプロセスを、キャラたちが毎回のようにぶつかりながら模索していくのが、まさに青春そのものなんです。

思わず、「こういう部活、羨ましいな」って、心から思いました。

物語が持つ“癒し”と“成長”のバランス

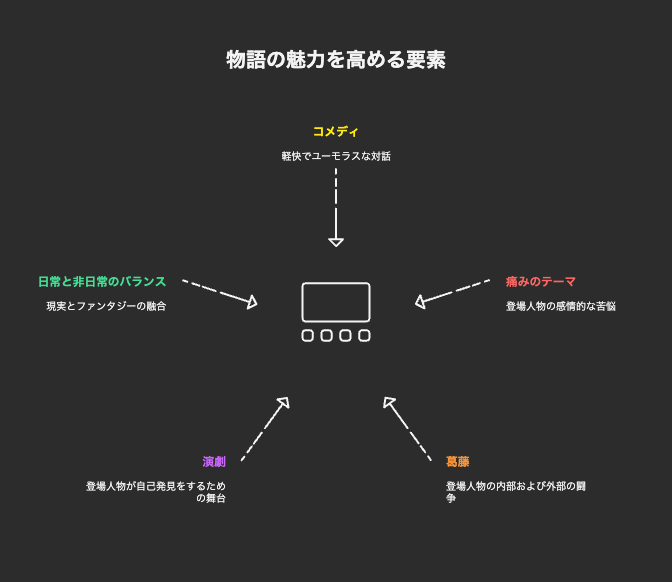

『ブタイゼミ』は、一言でいえばコメディ。

登場人物のやりとりは軽妙でテンポがよく、読んでいて何度も笑わされます。

でも、その中にはちゃんと“痛み”や“葛藤”がある。

- 自分の存在価値に悩む百合子

- 将来の夢を見失った木戸

- 家業を継ぐか迷う小梅

それぞれのキャラが、現実的な悩みを抱えている。

でも、演劇という「非日常」を通じて、少しずつ答えに近づいていく。

この“日常と非日常の交差点”に立つバランス感覚こそが、本作の一番の魅力かもしれません。

なぜ『ブタイゼミ』は人の心を惹きつけるのか?

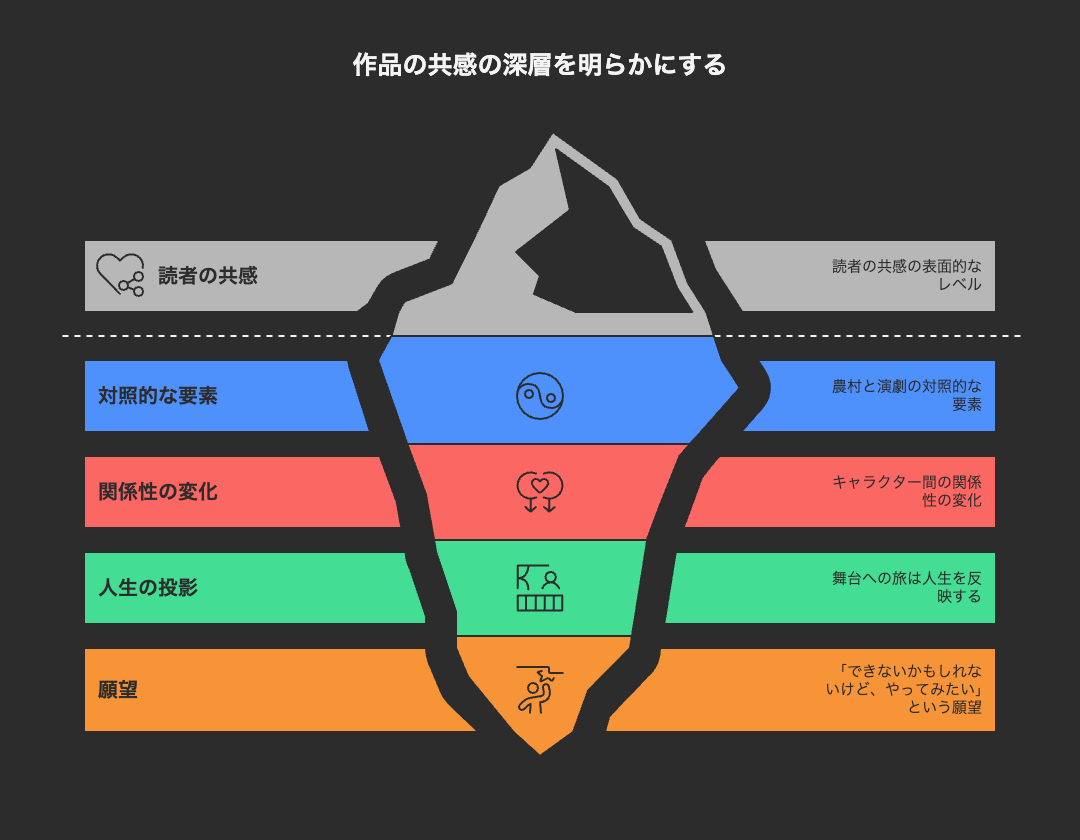

結論から言えば、この作品は“等身大の理想”を描いているからだと思います。

農村という閉じた空間。演劇という開かれた文化。

相反する二つが出会うことで、物語はシンプルだけど奥深くなる。

さらに、キャラたちの関係性の変化や、舞台というゴールに向かうプロセスには、どこか“人生そのもの”を投影できる。

「できないかもしれないけど、やってみたい」

そんな想いを、読者自身がどこかで感じるからこそ、多くの共感を呼んでいるのでしょう。

まとめ

『ブタイゼミ』は、

- 農村という地味な舞台設定

- 演劇という文化的テーマ

- 個性豊かなキャラたちの成長

- 足りないことを逆手にとった創意工夫

- コメディ×人間ドラマの絶妙なバランス

という、多くの要素がかみ合った作品です。

笑えて、泣けて、そして癒される。

ただの青春漫画ではなく、人生を少しだけ肯定してくれるような、そんな温かさが詰まっています。

まだ読んでいない人は、ぜひ一度手に取ってみてください。

この物語に触れることで、きっとあなたの中にも“舞台に立ってみたい”という小さな衝動が生まれるはずです。